製品チェアラウンジチェアソファオフィスチェアシェーズロングスツール・ベンチ彫刻的家具ミーティングチェアエアポートベンチ収納システム家具テーブルカフェテーブルローテーブルデスクデスクシステムミーティングテーブル照明時計オブジェコートラック・壁付け棚トレー・ボウル・カップ新作ベストセラーカラー & マテリアルVitra Online Shop →アレキサンダー・ジラードアントニオ・チッテリオバーバー・オズガビーチャールズ & レイ・イームズジョージ・ネルソンヘラ・ヨンゲリウスイサム・ノグチラウンジチェア ファインダーギフト ファインダーオフィスチェア ファインダー修理・メンテナンススペアパーツお手入れ方法製品保証プログラムVitra Circle StoresMynt: sit differentlyAntony Limited Edition 2025事例リビングルームダイニングルームホームオフィスキッズルームアウトドアホーム ストーリーARシミュレーションカラー & マテリアルHome Selectionワークスペースフォーカスミーティングワークショップクラブ オフィスシティズン オフィススタジオ オフィスダイナミック スペースホスピタリティ空港教育施設コワーキング医療施設クライアント事例Destination WorkplaceA case for classicsオフィスチェアDancing Officeホーム ストーリーThe Home Selection fabrics from Kvadrat and DedarARシミュレーションSchool of Design: Showcase work and knowledgeA case for classicsカラー & マテリアルAn open house An office landscape - without walls or partitionsHigh comfort of low energyA leading space for a leading art collegeサービス修理・メンテナンスお手入れ方法製品保証プログラムお問い合わせ組立・取扱説明書コンサルティング & プランニングVitra Circle StoresConsulting & planning in the VitraHausInstructionsOutdoor care instructionsRepair, maintenance, overhaul at the Vitra Circle Store Campus プロ向けCAD データ製品情報証明書サステイナビリティ レポート組立・取扱説明書環境情報pConプランニング例カラー & マテリアル証明書Home Selectionディーラー専用サイトクライアント事例MyntDestination Workplace: Visit our clients and partnersAnagram SofaMikadoTyde 2 on castorsACXDancing Officeオフィスチェアマガジンストーリーインタビュー展覧会デザイナープロジェクト ヴィトラA Capsule in TimeSeeing the forest for the treesRefining a classicMynt is a lifetime achievement to meまるでタイポグラフィのようなV-Foamデザインアイコンたち人と人を繋ぐオフィスLet there be light!ソーシャル シーティングJust Do It!EVER GREENWhy the Eames La Fonda Chair was designedWhen a Sofa is more than just a Sofa: Anagram100% ヴァージンウール – 100% リサイクル可能アーカイブはまるでタイムカプセル「ヴィトラハウス」ロフト - サビーネ・マルセリスとの対話1000 m2 の家具おもちゃから生まれた鏡試行錯誤 - イームズ アーカイブ コレクションヴィトラとイームズヴィトラ キャンパス展覧会ガイドツアー・ワークショップカフェ・デリショップアクティビティ建築イベントConsulting & planning in the VitraHausサービス案内アプリイベントニュースVitaHaus / ヴィトラハウスVitra Design Museum / ヴィトラ デザイン ミュージアムVitra Schaudepot / ヴィトラ シャウデポVitra Circle Store Campusアウドルフ ガーデンヴィトラとはサステイナビリティJobs & CareersDesign processThe Original is by VitraHistory - Project VitraVitra Online Shop

デザインの力と責任

アメリ・クラインへのインタビュー

歴代の「ヴィトラ デザイン ミュージアム」の企画展の中でも大成功をおさめた展覧会のひとつである『Hello, Robot: Design between Human and Machine』が、5年に及ぶ世界巡回を終え、再び始まりの場所に戻ってきました。キュレーターを務めたアメリ・クライン(Amelie Klein)が、今こそこの展覧会を見るべき理由について、そしてデザイナーが果たすべき社会的責任について語ります。

どうしてそんなに怒っているのですか?

Amelie Klein: ロボット工学について考えると、とても腹が立ってきます。とても!そして失望しています展覧会のオープニングで、このテーマを扱うことがいかに憂鬱だったか語っていましたね。展覧会図録の序文でも、あなたは怒りについて書いていました。どういうことか説明してもらえますか。

私は常々、ロボット工学をはじめとしたテクノロジー全般に対して、すべてを上から覆い隠すペンキのようなものだと表現しています。テクノロジーは多くの点で私たちの暮らしを便利にしてくれます。しかし、少し調べてみれば、そのどれもが無償ではないことに気づくでしょう。私たちが絶え間なく使用しているテクノロジーのほとんどは、経済的、政治的な利益に基いています。新たな人工知能についての本が出版されると聞けばみな興奮するのに、実は毎分ごとに自分自身のデータを何らかの媒体に送信しているという事実に気づき顧みる人はいません。ロボット工学と聞いて、私は「スターウォーズ」に出てくる「R2-D2」を真っ先に思い出しました。「R2-D2」はこの展示の目玉でもあります。しかし、今、あなたがお話しされたことは、スマートフォンとスマートフォンのアプリについてですよね?私たちが考える「ロボット」いう認識自体が間違っていますか?

ほとんどの人が、ロボットという言葉を聞いて最初に思い浮かべるのは、「ターミネーター」、「R2-D2」、「Wall-E」 など、戦ったり、時にはお茶を出してくれる人型の機械のようなものでしょう。私たちが思い浮かべるイメージは大衆文化によって形成されています。そのため、私は展覧会自体と展覧会に訪れる観客を繋ぐポイントとして人型のロボットを配置しました。しかし、ロボットに身体は必要ないということは既に明らかですスーパーマーケットにあるセルフレジ、ドローンや自動運転で走る車、さらにはスマートフォンでさえもロボットなのです。データを測定するセンサー、そのデータを解釈するソフトウェア、スクリーン上の光の点として認識可能な物体を、電気信号を通して物理的運動に変換するアクチュエーターを備えているものすべてをロボットと呼ぶことができます。

2017 年に開催した最初の展覧会には「ターミネーターを恐れることはない。恐るべきは、ますますスマートにロボット化しつつある私たちを取り巻く環境だ。」というメッセージがありました。このメッセージを、今、さらに具体的に表現すると?

近未来の世界で、知能を持った巨大な機械が私たちから仕事を奪い人類を滅ぼすことなど恐れる必要はありません。しかし、例えば、先ほどこのオンラインインタビューの冒頭で、お互いに声が聞こえないという技術的なトラブルがありましたね。この一週間で、同様のトラブルが一度もなかった人はほとんどいないでしょう。恐れるべきは、私たちのデジタルライフの大部分を支配しているシリコンバレーの大手テクノロジー企業、いわゆるビッグ5 です。5つの企業は非常に大きな経済的利益を上げ、歴史に残る大富豪を何人も排出しています。彼らはどのようにしてこの莫大な利益を上げているのでしょうか?私たちは、自分たちがテクノロジーを使っていると思っていますが、実は私たちが使われている方なのです。つまり私たちが商品なのです。では誰に売られているののか、それは広告業界です。私たちの商品価値とは何か、それは私たちの個人データです。コンピューターやスマートフォンを手に取るたび、私たちの足跡が刻まれているということです。足跡とは?

閲覧したすべてのページ、残したすべての「いいね!」から、私たちの行動や傾向は分析されます。先に挙げたようなテクノロジー企業は、私たちの行動から好みまでを詳細に把握しています。つまり、バス停にポスターを貼ったり、雑誌に広告を掲載するよりも、オンライン広告の方がはるかに効率性が高いということです。

なぜそれが危険なのでしょうか?

多くのウェブサイト、特にソーシャルメディアは、出来る限り多くのデータを収集するために、ユーザーを長時間画面上にとどめ、その人物を徹底的に分析し、ターゲットを絞って広告を表示するというビジネスモデルを基本としています。さらに、下にスクロールする、別の投稿を見て「いいね!」をしたり、コメントや返信を確認するためにまた戻ってくるようにページが設計されています。この一連の行動は、私たちの脳に対して薬物使用と同様の「一時的な快楽」状態を作り出します。そして、まるで薬物中毒のように、より多くより強力な刺激を求めるようになり、ますます過激なコンテンツが提供されます。その極端な内容は、私たちの実際の暮らしで目にするものや体験からかけ離れていき、やがて社会の分断を生みます。自分の世界に閉じこもり、他人と話すこともなくなります。分かっていただけるでしょう。恐ろしい問題です。まるでディストピアのようです!この5年で良い方向への変化を見られましたか?

アルゴリズムが選挙に影響を与えたり、ヘイトスピーチが何をもたらすかが示唆され、抗議、対抗する社会団体がいくつか現れるようになりました。何が間違えているのかを認識することで、私たちは個人的にも対抗する機会を得ます。例えば、データ転送を拒否したり、他のプラットフォームを使用したりという選択ができます。また、オーストリアでは、学校の新しい必修科目としてデジタルリテラシーの授業できましたし、すべての人に開かれた科学的なデータベースも増えてきました。私たちは、テクノロジーは道具であり、社会としてこの道具をどのように使用するかを決定しなければならないという意識を持ち始めました。これらは2022年、最新の展覧会内でも焦点をあてている部分です。デザインにはどのような責任があると考えますか?

デザインは、社会に対して重大な責任を伴うものと考えています。私たちと蒸気機関、私たちと生命科学、私たちとテクノロジー、一見相容れない分野の架け橋になるものがデザインです。デザインは力を持っています。それは、私たちともっと大きな何かを繋ぐ、または分かりやすく解釈する役目を担う「文化的な力」といえます。強大であればあるほど力には責任が伴います。どのようなアイデアを多くの人々に提案できるだろうか?個人データを絶え間なく収集し続ける企業で働くことと自分の良心をどうしたら調和させることができるのか?従業員から搾取するような会社や、子どもたちをゲーム中毒にさせるような企業で働けるのか?ネガティブに聞こえるかもしれませんが誤解をしないでください。私はデザインの力を固く信じています。デザインは想像を超えたさまざまなことを実現することができます。しかし、残念ながら、自分たちの計り知れない責任に意識的であるデザイナーや設計者はそれほど多くはありません。具体的な例をあげていただけますか?

スマートフォン自体は、最初は危険ではありませんでした。「いいね!」もそうです。もちろんナイーブではありましたが、誰もがそれに中毒になりすぎることなく、ささやかな親愛と愛情を表現し生み出すものであったはずです。展覧会は、14の質問から構成されています。このインタビューの締めくくりとして、その中から、3つに質問に一言でお答えください。ロボットにまつわる最初の体験や思い出は何ですか?

小さいころの、ぜんまい仕掛けのおもちゃ。

ロボットがあなたの仕事をできますか?

ロボットに本当のユーモアがあるでしょうか?ロボットのユーモアはプログラムされていることだけです。この展示には、詳細で真面目な情報もさることながら、ふんだんにユーモアが散りばめられています。現代のロボットの能力ではまだ無理でしょう。

ロボットにお世話をしてもらいたいと思いますか?

ロボットはすでに私たちのお世話をしてくれていますよ。毎週のプレイリスト、毎日必ずチェックしているニュースアプリや、今あなたと私が使っているテクノロジーもすべてロボットのおかげです。展示の中で一番のお気に入りのロボットは?

「Wall-E」と「R2-D2」はかわいいですね。なんとも説明し難い魅力的があります。まったくロボット工学は使用されていないので、実はロボットではないのですが。Publication Date: 24.11.2022

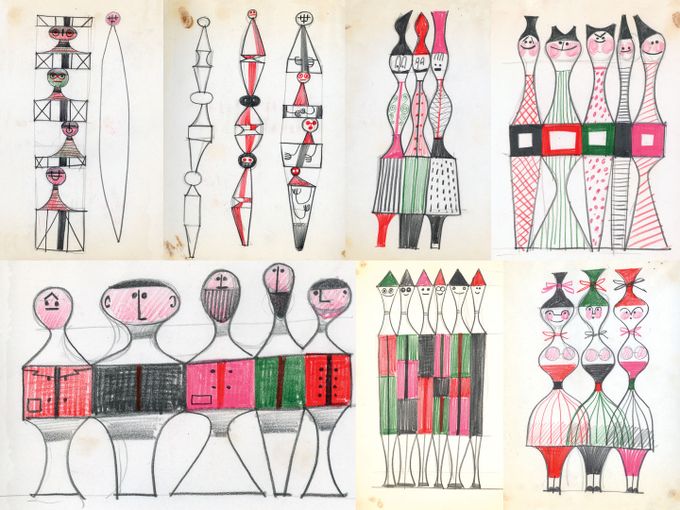

Images: 1: Twentieth Century Fox and Lucasfilm Ltd. R2-D2, 1977. © & TM 2017 Lucasfilm Ltd. ; 2: Ted Hunt, Luke Sturgeon, Hiroki Yokoyama, »Synthetic Temperaments of Drones«, 2014 © Ted Hunt, Luke Sturgeon, Hiroki Yokoyama; 3: Tatsuya Matsui, »Patin«, 2014 © Flower Robotics, Inc; 4: Historic toy robots, 1956 – 1980 private collection, photo: Andreas Sütterlin; 5: Jan De Coster, »Robin«, 2015 © Jan De Coster; 6: Stephan Bogner, Philipp Schmitt and Jonas Voigt, »Raising Robotic Natives«, 2016 © Jonas Voigt

Author: Franziska Klün in conversation with mit Amelie Klein